東京都写真美術館のほか、ナディッフ アパート、MA2 Gallery、アートフロントギャラリー、MEMなどのサテライトも。

恵比寿周辺の美術館やギャラリーなどを会場に、恵比寿映像祭が開催中。会期は2月20日まで。本レポートでは、メイン会場の東京都写真美術館での展示の様子をお伝えする。

14回目を迎える本年のテーマは「スペクタクル後」。スペクタクルという言葉は一般的に風景や光景を意味するが、映画や演劇においては壮大な場面を指し、語源のラテン語「spectaculum(スペクタクラム)」には天変地異という含意もある。新型コロナウイルスによるパンデミックの最中で、映像というメディアがますます身近になった昨今。本映像祭は、スペクタクルという言葉の歴史を振り返ることで、これからの映像文化の視座を得ることを目的に掲げている。

館内3階では、写真家ラウラ・リヴェラーニと映画監督・アーティストの空音央による《アイヌ・ネアノン・アイヌ》(2015〜22)が展示される。この長期プロジェクトは、元来文字を持たず口承で言葉を継いできた人々の生活に密着するドキュメンタリー。展示会場では映像と写真が見られるほか、アイヌ語と思しき言葉で歌われるラジオ体操の音源が流されている。

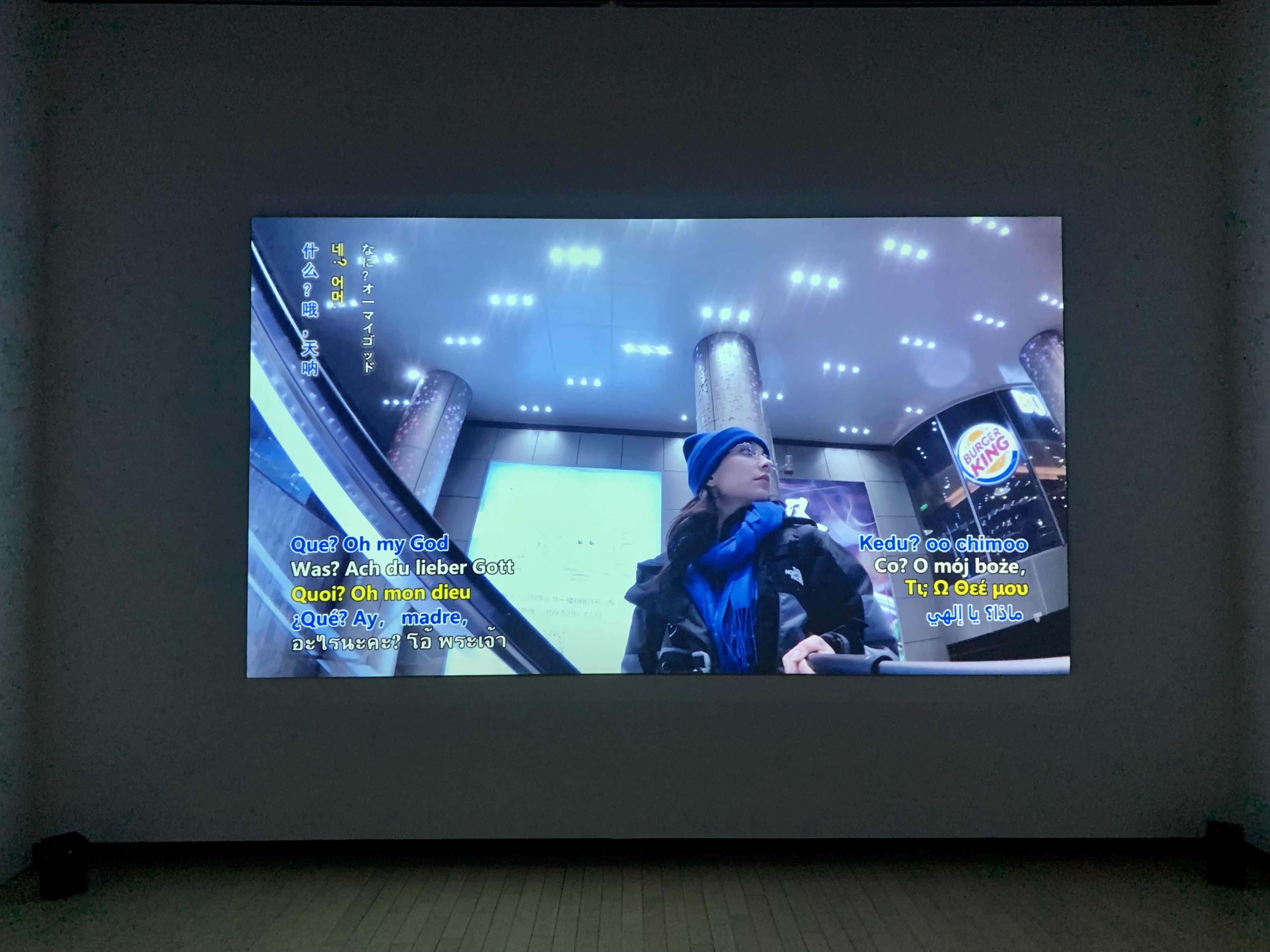

同フロアでは、アマリア・ウルマン《Buyer Walker Rover(Yiwu)Aka. There then》(2019)も展示される。作品の舞台は日用品の巨大市場として知られる中国・義鳥。ウルマン演じるアナはバイヤーとして訪れるが、語学力を活かし現地で仕事に就くことを夢見る。アナのセルフィースタイルで撮影された映像は、12ヶ国語にも及ぶ字幕という過剰な視覚情報によって、一見チープでナンセンスな印象を感じさせるが、グローバル資本主義を冷笑的に表しているのだろうか。

2階では多様な現代作家の作品群が集う。

《ストロボの雨を歩く》(2015)《Clockwork Birdcage》(2020)はパンタグラフによる作品。天井に吊るされた傘が回転することで、描かれた絵が動き出し、アニメーションが浮かび上がる。ひらのりょうは、タイのお化け「ガスー」を描いた短編アニメーション《Krasue(ガスー)》(2021)を出展。観賞用の椅子の背後にはガスーの人形も配されている。

山谷佑介は写真撮影とドラムパフォーマンスを融合した《Doors》(2019)を展示。ドラムを叩く振動をセンサーが感知すると、ドラムセットの周囲に置かれたカメラが強烈なフラッシュとともにドラマーを撮影、カメラと接続したプリンターから写真が即座に出力される。

三田村光土里は遠く離れた地で暮らす友人たちとの再会をテーマにした映像作品《Till We Meet Again》(2013)、それを起点にした構造物とサウンド・インスタレーションを展示する。

佐藤朋子は岡本太郎の都市論「オバケ東京」のリサーチをもとにしたレクチャーを、映像インスタレーション《オバケ東京のためのインデックス序章 Dual Screen Version》(2022)として再構成。怪獣ゴジラによる東京の破壊を通じて、「オバケ東京」を現代に接続することを試みている。

地下1階ではスケールの大きな作品が楽しめる。

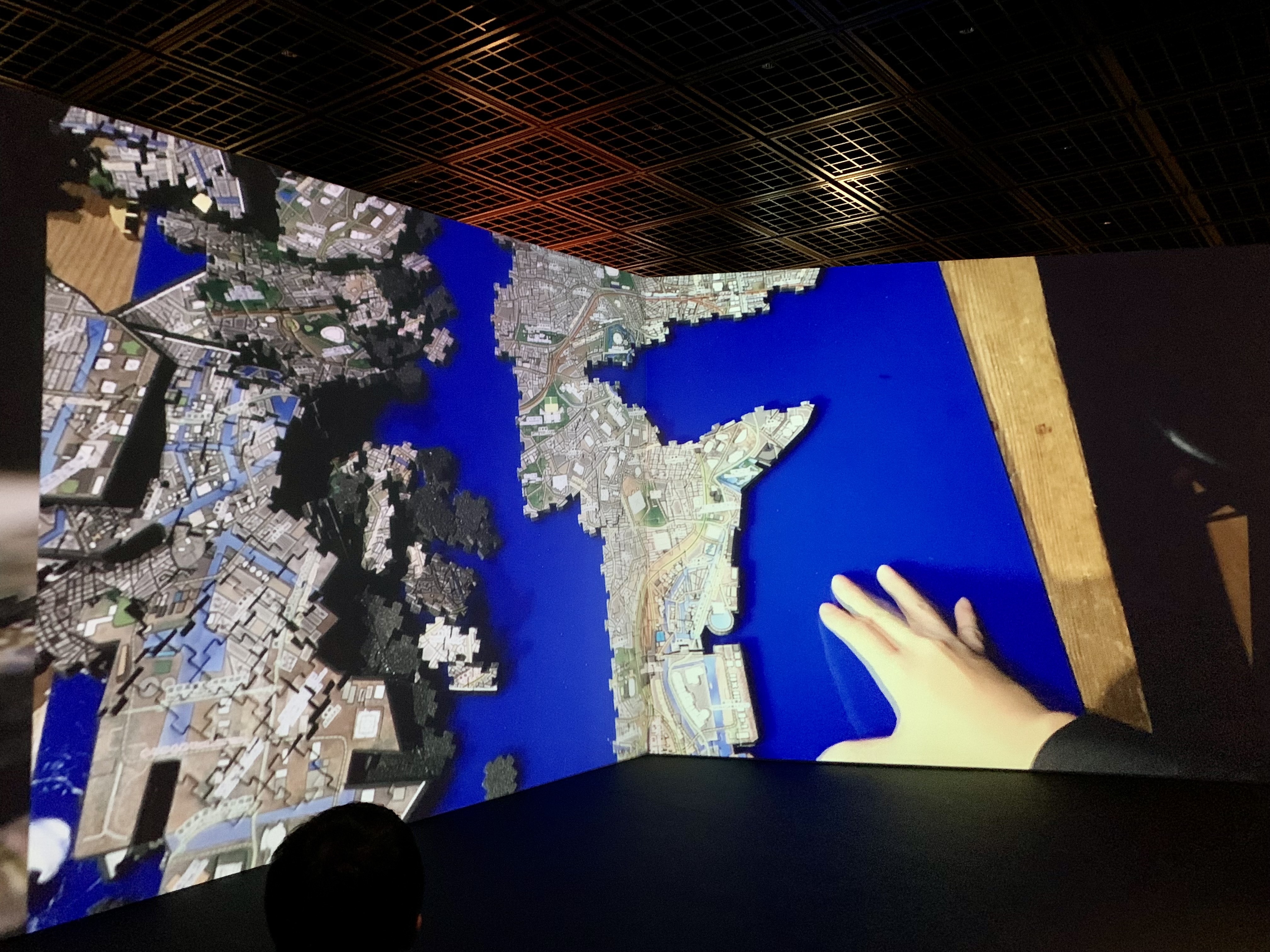

藤幡正樹による《Voices of Aliveness》(2012)は人間の叫び声を集合的な記憶として、サイバースペース(仮想空間)上にアーカイヴすることを目的とした作品。自転車に乗り、思うがままに叫び声を上げる参加者たちの映像が、GPSの位置情報と対応した3D空間上に配されている。鑑賞者は映像手前の円盤を回すと映像の向きを転換できる。

小田香はマヤの洞窟泉をめぐり制作した映画《セノーテ》(2019)に関連する作品を出展。《Day of the Dead(死者の日)》(2021)は小田が8ミリフィルムやiPhoneのカメラで撮影した映像を用いた三面インスタレーション。《セノーテ・ラッシュフィルム》(2019)は8ミリフィルムによる旅日記。「muse」シリーズは生贄として捧げられた少女たちの像が描かれている。

サムソン・ヤン《The World Falls Apart Into Facts》(2020)は中国民謡「Malihua(茉莉花)」、90年代以降香港でポピュラーになった「ケニー・G風の音楽」、かつて国際自由港だった影響の残る「香港のポップス」といった中国生まれのアイコニックな音楽を映像に収めている。展示ではパフォーマンスとレクチャーどちらも上映されており、モニターは互いに背を合わせるように配されている。

特集展示「スペクタクルの博覧会」

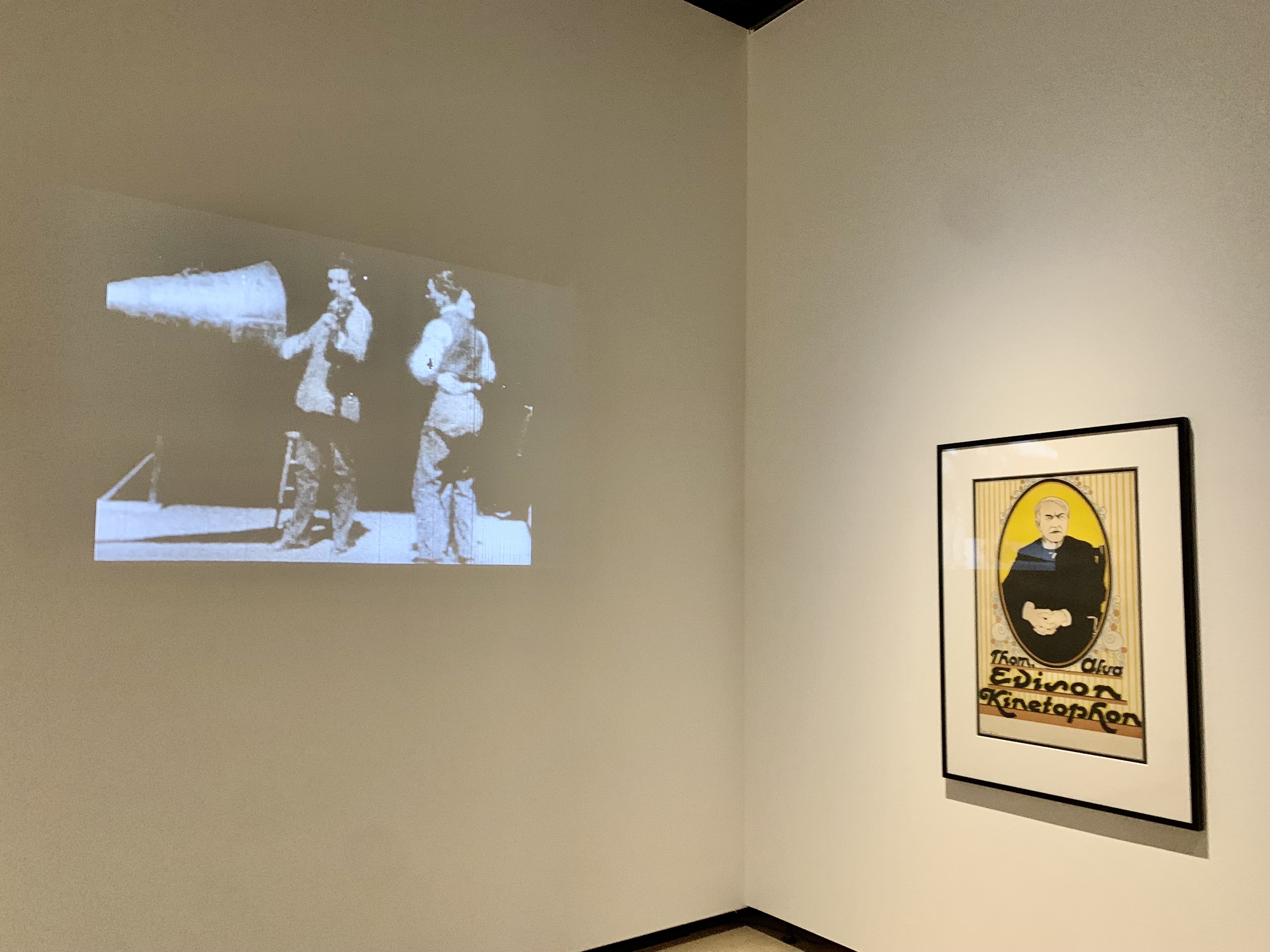

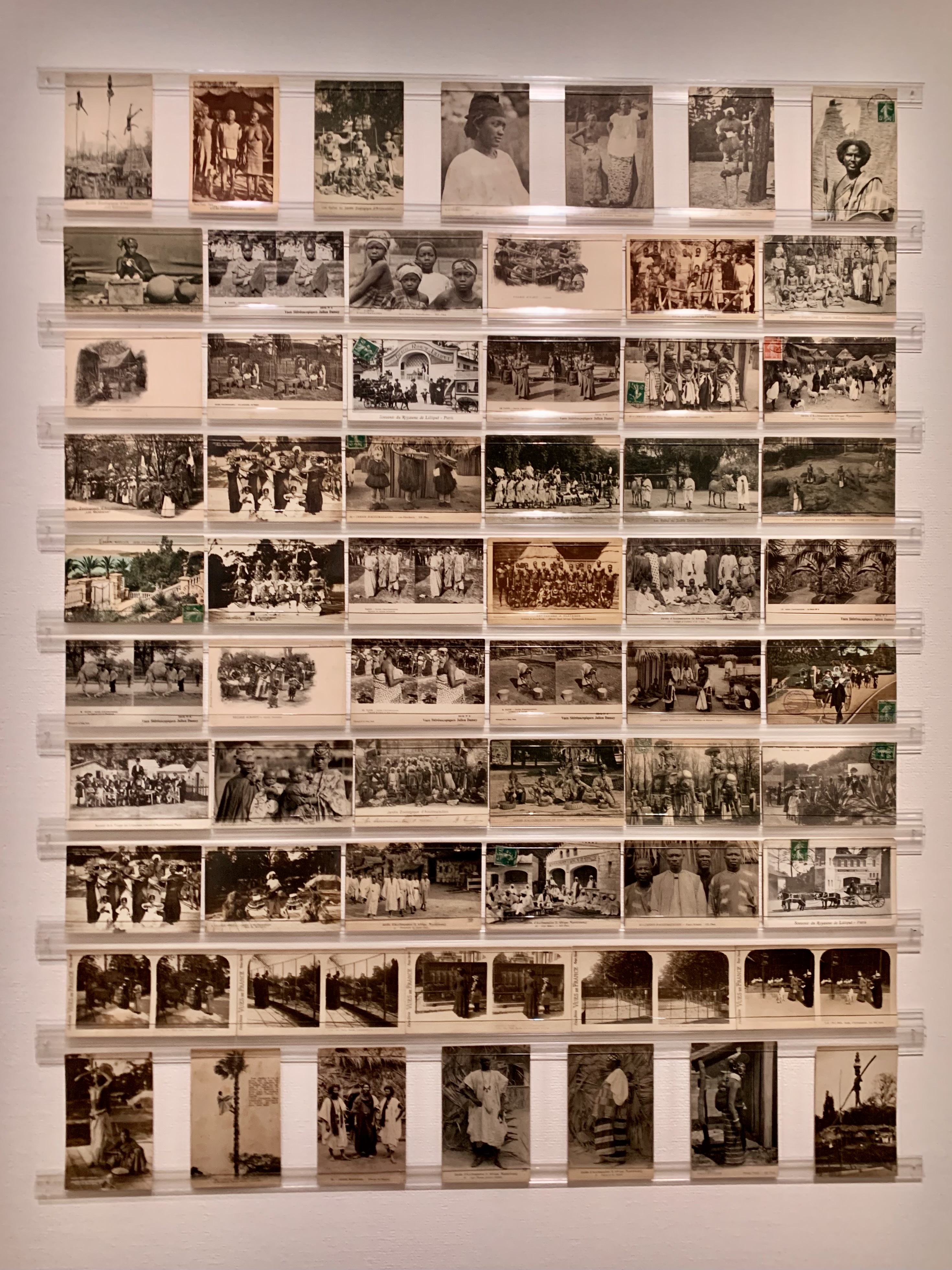

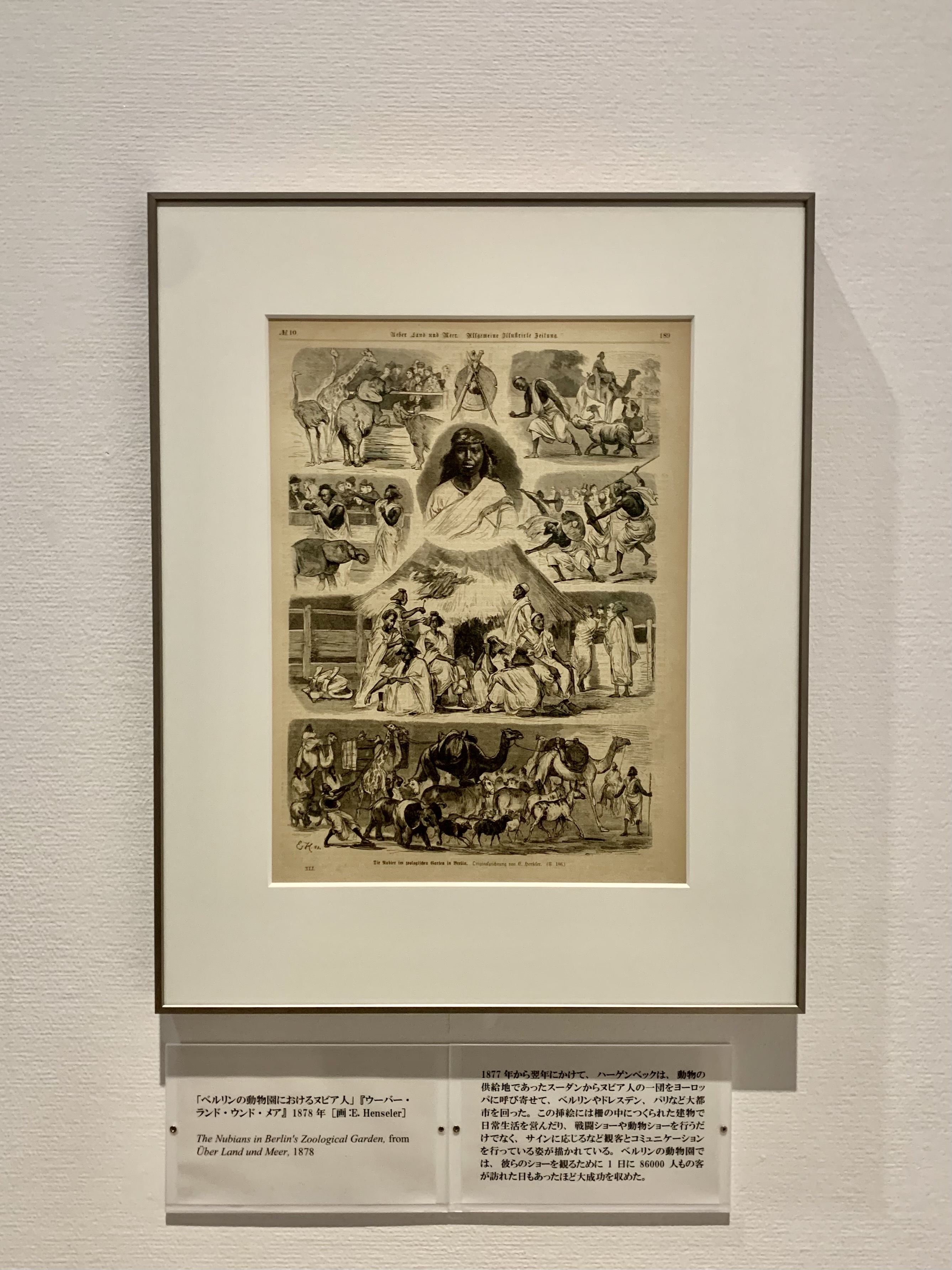

館内3階の「スペクタクルの博覧会」は19〜20世紀の博覧館をめぐる展示。企画を務める小原真史の所蔵資料と東京都写真美術館のコレクションで構成される。

万博(国際博覧会)の始まりは1851年のロンドンでの開催。産業の啓蒙・普及の場としてのみならず、商品や文化の見本市として消費主義や非西洋への興味に火をつけることとなり、ヨーロッパ人の豊かな生活や旅行に対する熱は高まっていく。同時期には、写真師たちはダグレオタイプ(銀板写真)が実用化されたことで非西洋地域へ足を運び、興行師たちは非西洋地域の先住民や村をヨーロッパの大都市に移動させ、「生ける劇場」を作り出していた。1〜3章ではそんな黎明期の万博の影響が当時のイラストや写真から伺える。

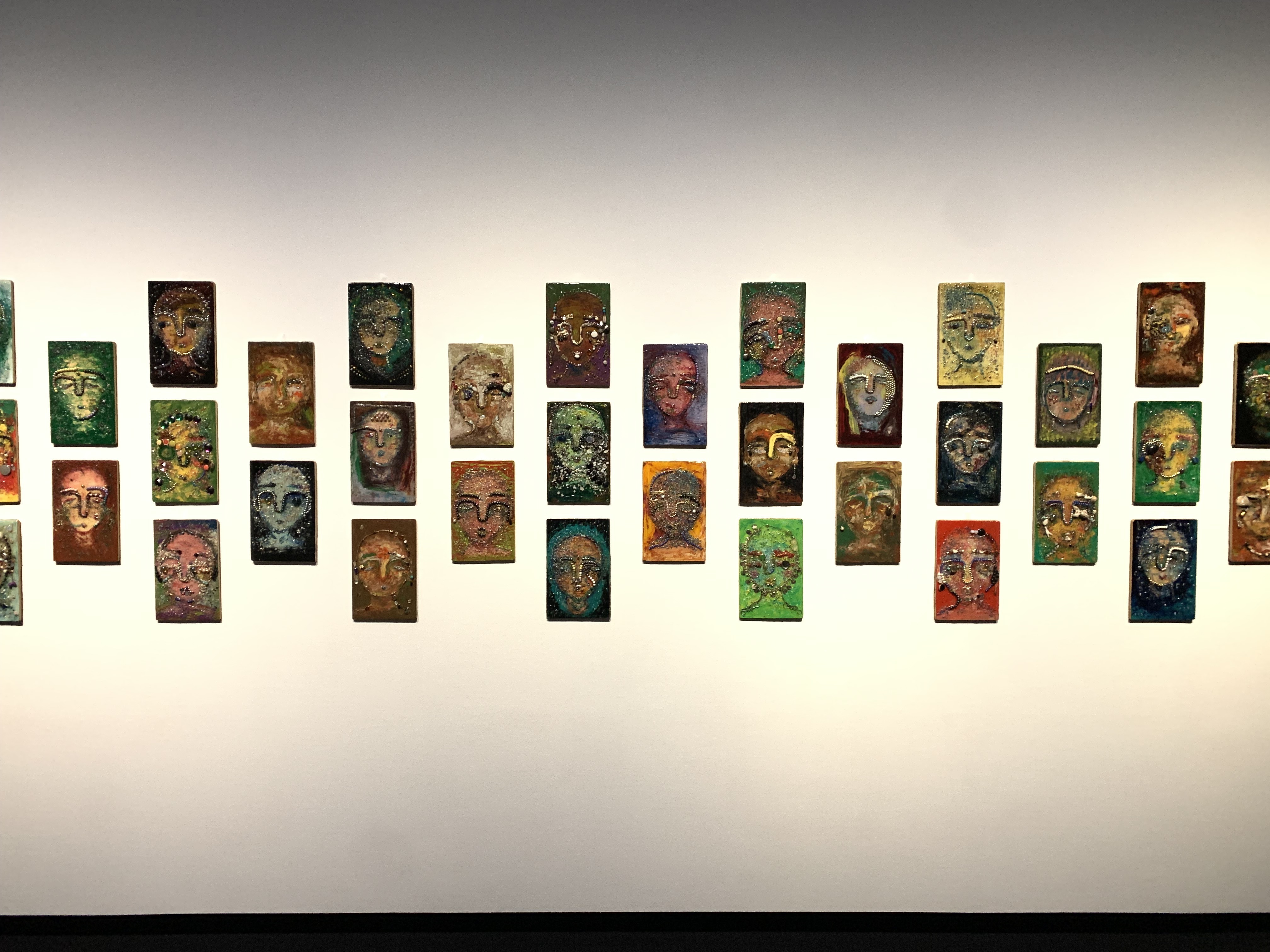

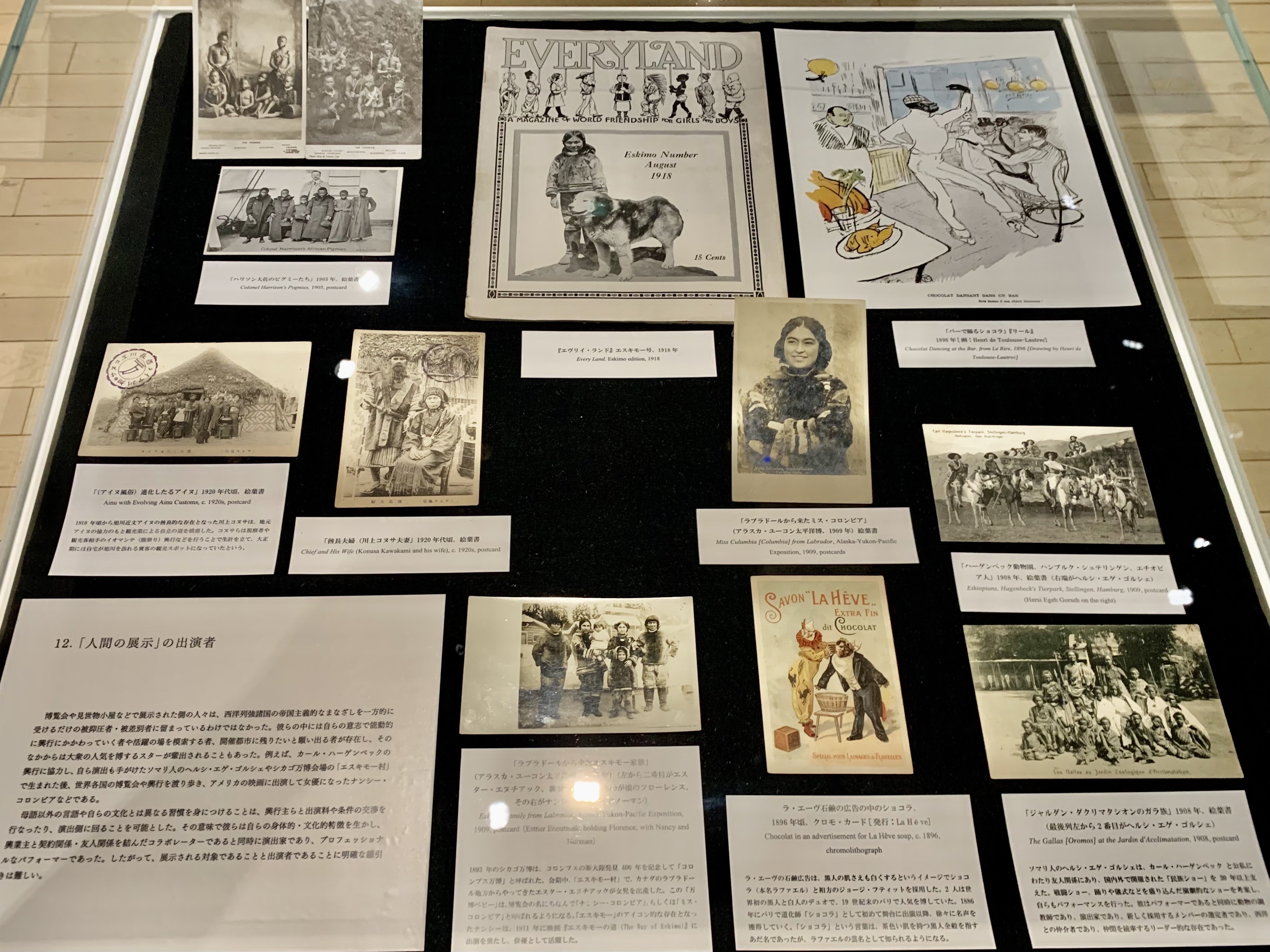

4〜13章では博覧会や見世物となる人々へ焦点が当てられる。19世紀後半は、人類学が白人を最上位に、黒人を最下位に定義し成立するほどに、非西洋人に対する差別が強かった時代。先住民を動物と一緒に展示するような催しまで存在していた。

博覧会やサーカスで活躍した異形の身体を持つ人々の多くは、搾取的な扱いを受けたいっぽうで、野蛮人を意図的に演じることでビジネスとして成立させたり、西洋の言語や習慣を身につけ興行主と交渉するなどプロフェッショナルな仕事を続けた者もいた。当時の非人道的な展示の方法は許されることではないにせよ、展示されることと出演することの線引きは、必ずしも明確ではないことが伺える。

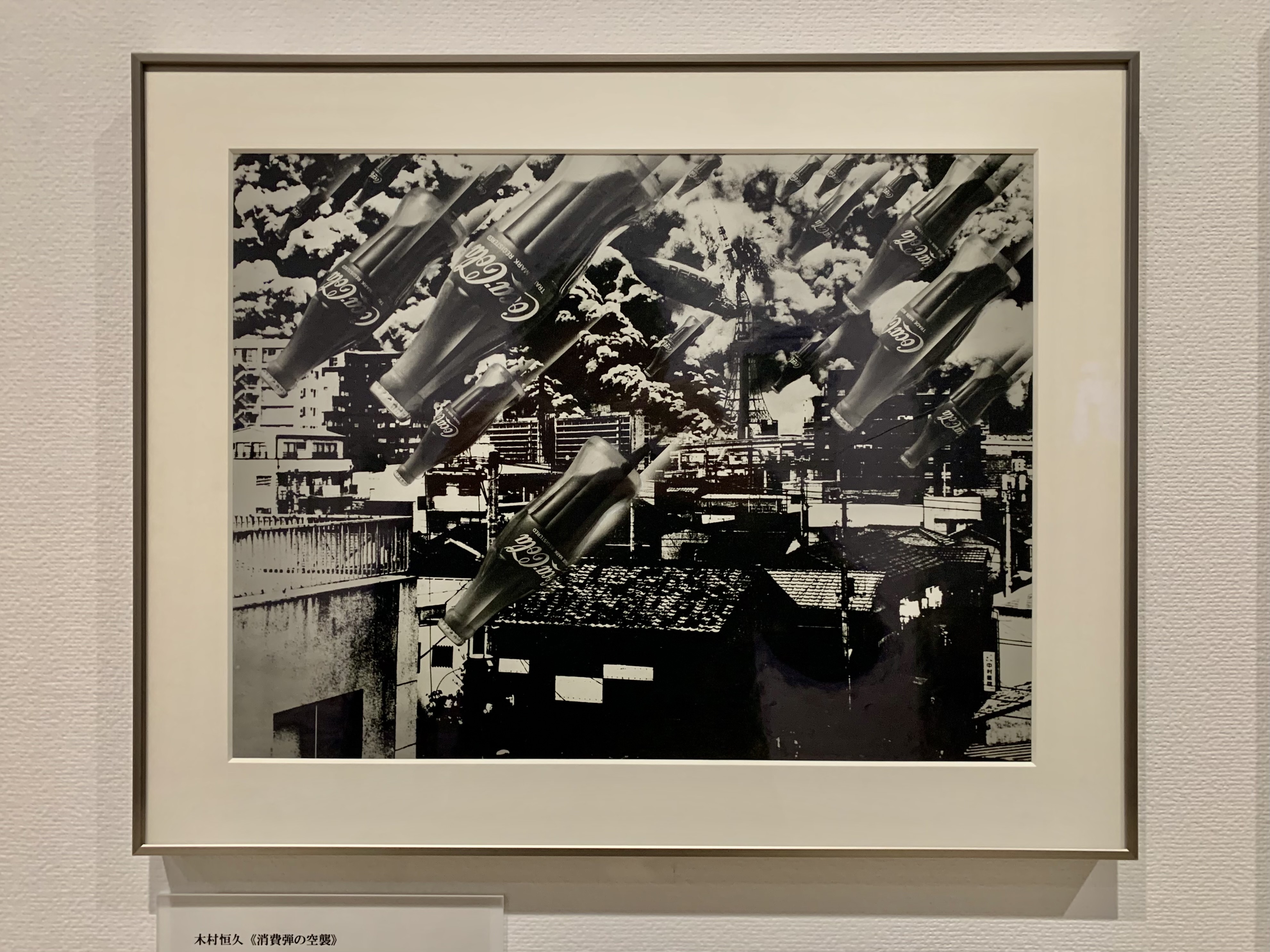

14〜15章は第二次世界大戦後に関連する展示品が並ぶ。戦後まもない博覧会から大阪万博まで紹介されている。

会期中は東京都写真美術館1階ホールを会場に、現代美術作品や劇映画、ドキュメンタリーまで連日上映。上映後には監督やゲストによるトークも開催されている。詳細は公式サイトをチェック。

美術館のほかにも、ナディッフ アパート、MA2 Gallery、アートフロントギャラリー、MEMなどでも恵比寿映像祭の連携プログラムとして展示が開催中。合わせて足を運びたい。

からの記事と詳細 ( ポスト・コロナを見据える第14回恵比寿映像祭。東京都写真美術館での展示をレポート - 東京アートビート )

https://ift.tt/zadjnIG

0 Comments:

Post a Comment